«Anche tra i musulmani c'è grande attesa per la visita del Papa. Spero che la sua presenza sia una spinta per il cammino di questa piccola comunità cristiana». Così il vescovo di Rabat, Cristóbal López Romero, alla vigilia dell'arrivo in Marocco di papa Francesco, 34 anni dopo san Giovanni Paolo II, in questa intervista alla Nuova BQ

di Silvia Scaranari

المملكة المغربية, al-Mamlaka al-Maghribiyya cioè il Regno del Maghreb, dell’Occidente, oggi Marocco, ospiterà Papa Francesco il 30 e 31 marzo.

Il Marocco ha circa il 99% degli abitanti musulmani ma anticamente aveva visto il fiorire di una significativa presenza cristiana. L’evangelizzazione dell’area è attestata dal II secolo probabilmente grazie a missionari provenienti dalla Penisola iberica. Il cristianesimo conquistò alcuni berberi ma soprattutto le popolazioni romane tanto che nel 298 è testimoniato il martirio del centurione Marcello. Dopo l’Editto di Costantino del 313, che liberalizzava la professione di fede cristiana, vennero istituite nella zona molte diocesi che rimasero sia durante il dominio dei Vandali, che lo invasero nel 429 provenienti dalla vicina Spagna, sia dopo la riconquista ad opera del generale bizantino Belisario nel 533.

Il Marocco ha circa il 99% degli abitanti musulmani ma anticamente aveva visto il fiorire di una significativa presenza cristiana. L’evangelizzazione dell’area è attestata dal II secolo probabilmente grazie a missionari provenienti dalla Penisola iberica. Il cristianesimo conquistò alcuni berberi ma soprattutto le popolazioni romane tanto che nel 298 è testimoniato il martirio del centurione Marcello. Dopo l’Editto di Costantino del 313, che liberalizzava la professione di fede cristiana, vennero istituite nella zona molte diocesi che rimasero sia durante il dominio dei Vandali, che lo invasero nel 429 provenienti dalla vicina Spagna, sia dopo la riconquista ad opera del generale bizantino Belisario nel 533.

Il comandante arabo ‘Uqba ben Nāfi’ arrivò quasi allo stretto di Gibilterra nel 683, e vi portò l’islam. Dal VII secolo in poi rimasero piccole comunità cristiane insieme a qualche gruppo ebraico. Nel 1219 San Francesco inviò in Marocco alcuni suoi frati perché convertissero le popolazioni locali e nel 1225 il Papa istituì la Diocesi del Marocco ma i successi furono scarsi e molti subirono il martirio. Alla fine del XIX sec. il territorio divenne protettorato di Francia, Spagna e Germania. Il cristianesimo tornò ad essere presente ma legato sostanzialmente agli Europei.

Tornato alla piena indipendenza dopo la II guerra mondiale, oggi è una monarchia costituzionale. Il re Hassan II emanò la prima Costituzione nel 1962. Gli ultimi aggiornamenti sono stati attuati nel 2011 dal figlio, Mohammed VI, che si presenta come un sovrano aperto alle riforme e alle innovazioni moderate, anche in campo religioso.

Tornato alla piena indipendenza dopo la II guerra mondiale, oggi è una monarchia costituzionale. Il re Hassan II emanò la prima Costituzione nel 1962. Gli ultimi aggiornamenti sono stati attuati nel 2011 dal figlio, Mohammed VI, che si presenta come un sovrano aperto alle riforme e alle innovazioni moderate, anche in campo religioso.

Lo Stato marocchino garantisce un’ampia libertà di culto ma la Costituzione definisce che “l’Islam è la religione di Stato” (art. 1) e vieta a partiti politici o movimenti di svolgere attività o proporre emendamenti che siano contrari ai precetti della sharī‘a. E’ illegale “scuotere la fede” di un musulmano, cioè cercare di convertirlo, e anche la distribuzione di materiale religioso è controllata. In alcuni casi sono state accusate di velato proselitismo le forme caritative della Chiesa cattolica (asili, orfanotrofi, mense del povero, ricoveri), e per simile reato la pena può variare da sei mesi a tre anni di reclusione (art. 220 Codice penale) oltre al pagamento di una multa in denaro.

E’ lecito convertirsi al cristianesimo in modo autonomo ma le reazioni di disappunto e di ostracismo sociale sono di solito appoggiate e incoraggiate dalle autorità.

E’ lecito convertirsi al cristianesimo in modo autonomo ma le reazioni di disappunto e di ostracismo sociale sono di solito appoggiate e incoraggiate dalle autorità.

Il sovrano, in qualità di “comandante dei fedeli”, presiede il Consiglio superiore degli Ulema che ha il compito di controllare che i verdetti religiosi (fatawa) siano in accordo con i precetti dell’islam. Tuttavia Mohammed VI è oggi anche «il garante del libero esercizio delle religioni» e quindi della pluralità religiosa nel suo Paese. Un dato positivo, non sempre presente in tanti altri Paesi islamici, è l’abolizione della pena di morte per l’apostata dall’islam e l’introduzione del reato di “offesa a Dio” che si estende a chiunque rechi danno alla sensibilità religiosa altrui.

Questo non significa che il Marocco sia privo di discriminazioni o talora vere persecuzioni nei confronti dei cristiani che, specie se convertiti dall’islam, devono subire diversi divieti. Nel 2017 si è costituita la Coalizione Nazionale dei Cristiani Marocchini che ha presentato al Consiglio Nazionale per i Diritti umani diverse richieste fra cui poter partecipare alle funzioni religiose nelle chiese (è vietato ospitare neo convertiti in luoghi chiusi), poter essere seppelliti nei cimiteri cristiani, e poter decidere liberamente se far frequentare ai propri figli le lezioni di islam nelle scuole. Tuttavia, nel complesso, rispetto a molti altri Stati arabi si respira un clima di tolleranza, come ha evidenziato la Sala Stampa Vaticana che, annunciando il viaggio pontificio, ha messo in evidenza le posizioni di apertura al dialogo del sovrano.

L’invito al Santo Padre infatti è stato rivolto dallo stesso sovrano Mohammed VI, oltre che dai vescovi locali.

L’invito al Santo Padre infatti è stato rivolto dallo stesso sovrano Mohammed VI, oltre che dai vescovi locali.

È importante sottolineare che quanto avverrà in Marocco sarà un esempio per ampia parte del mondo islamico. La monarchia rivendica, come anche il re di Giordania, la discendenza diretta dal Profeta e questo la investe di una autorevolezza che nessun altro politico possiede. Se i diversi sultani, emiri, presidenti della repubblica sono spesso messi in discussione da movimenti più o meno radicali che non ne riconoscono la legittimità di potere, nessuno avanza simili accuse a Mohammed VI. Il suo agire, le sue riforme, le sue proposte sono oggetto di attento studio da parte di tutto il mondo sunnita.

Questo non vuol dire che tutti lo apprezzino ma certamente il suo regno può essere un punto di riferimento per molti. Il riconoscimento dei cristiani come soggetti giuridici in Marocco e la piena equiparazione ai cittadini musulmani sarebbe un passo molto significativo anche per tutto il resto del mondo islamico.

Questo non vuol dire che tutti lo apprezzino ma certamente il suo regno può essere un punto di riferimento per molti. Il riconoscimento dei cristiani come soggetti giuridici in Marocco e la piena equiparazione ai cittadini musulmani sarebbe un passo molto significativo anche per tutto il resto del mondo islamico.

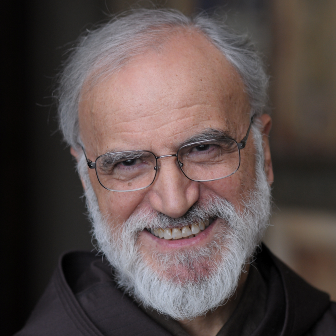

Sulla visita del Papa abbiamo intervistato il vescovo di Rabat, il salesiano mons. Cristóbal López Romero che oggi ha la cura di una comunità molto “universale”, come lui stesso afferma, in quanto proveniente da diversi Paesi sub sahariani.

Eccellenza, Papa Francesco verrà in Marocco a 34 anni dalla visita di san Giovanni Paolo II. Come è attesa questa visita?

Attendiamo la visita del Papa con grande gioia e soddisfazione. È un onore per noi che venga a visitarci e siamo sicuri che la sua visita sarà un bene sia per il paese, sia per la comunità cattolica. Allo stesso tempo siamo un po’ in ansia perché vorremmo essere all’altezza ma la nostra chiesa possiede risorse umane e materiali molto limitate...però daremo il meglio di noi stessi.

Attendiamo la visita del Papa con grande gioia e soddisfazione. È un onore per noi che venga a visitarci e siamo sicuri che la sua visita sarà un bene sia per il paese, sia per la comunità cattolica. Allo stesso tempo siamo un po’ in ansia perché vorremmo essere all’altezza ma la nostra chiesa possiede risorse umane e materiali molto limitate...però daremo il meglio di noi stessi.

Cosa è cambiato dalla storica visita di san Giovanni Paolo II?

Il popolo marocchino ha ottenuto notevoli migliorie sia nel campo economico che politico e sociale; abbiamo una nuova Costituzione e diverse leggi importanti che hanno significato un cambiamento notevole. La Chiesa si è trasformata sensibilmente, grazie a molti giovani dell’Africa subsahariana e quindi oggi è una comunità multi-etnica, veramente cattolica, “universale”.

34 anni fa i cristiani erano ancora per la maggioranza francesi o spagnoli. Oggi siamo un territorio di passaggio per migliaia di persone che arrivano in Marocco ma hanno come meta i Paesi dell’Europa. Molti sono cristiani e noi dobbiamo accogliere, ascoltare, accompagnare questi fratelli nella fede. In conclusione, siamo sempre la stessa Chiesa di 34 anni fa ma allo stesso tempo siamo molto cambiati.

Il popolo marocchino ha ottenuto notevoli migliorie sia nel campo economico che politico e sociale; abbiamo una nuova Costituzione e diverse leggi importanti che hanno significato un cambiamento notevole. La Chiesa si è trasformata sensibilmente, grazie a molti giovani dell’Africa subsahariana e quindi oggi è una comunità multi-etnica, veramente cattolica, “universale”.

34 anni fa i cristiani erano ancora per la maggioranza francesi o spagnoli. Oggi siamo un territorio di passaggio per migliaia di persone che arrivano in Marocco ma hanno come meta i Paesi dell’Europa. Molti sono cristiani e noi dobbiamo accogliere, ascoltare, accompagnare questi fratelli nella fede. In conclusione, siamo sempre la stessa Chiesa di 34 anni fa ma allo stesso tempo siamo molto cambiati.

Come si stanno preparando i fedeli?

Con grande entusiasmo. La corale che animerà l’Assemblea sta provando da più di un mese. È composta da più di 500 ragazzi di 18 città differenti!

I gruppi, le famiglie e i movimenti stanno riflettendo su vari temi: la Chiesa e il Papa, come essere strumento della speranza, il dialogo interreligioso a partire dell’incontro di san Francesco di Assisi con il Sultano, la dottrina sociale della Chiesa, etc. Sono stati preparati dei punti da condividere anche a distanza in modo da facilitare a tutti la partecipazione alla riflessione a all’approfondimento.

Anche gli aspetti logistici sono tanti. Abbiamo preparato dei biglietti di accesso in modo da permettere a tutti di prendere parte ai momenti comuni. Inoltre si sono stampate molte magliette, cappellini, e altri oggetti che creano l’atmosfera di attesa. Si stanno preparando anche occasioni di accoglienza e di condivisione con centinaia di giovani universitari provenienti da tutto il Paese.

Con grande entusiasmo. La corale che animerà l’Assemblea sta provando da più di un mese. È composta da più di 500 ragazzi di 18 città differenti!

I gruppi, le famiglie e i movimenti stanno riflettendo su vari temi: la Chiesa e il Papa, come essere strumento della speranza, il dialogo interreligioso a partire dell’incontro di san Francesco di Assisi con il Sultano, la dottrina sociale della Chiesa, etc. Sono stati preparati dei punti da condividere anche a distanza in modo da facilitare a tutti la partecipazione alla riflessione a all’approfondimento.

Anche gli aspetti logistici sono tanti. Abbiamo preparato dei biglietti di accesso in modo da permettere a tutti di prendere parte ai momenti comuni. Inoltre si sono stampate molte magliette, cappellini, e altri oggetti che creano l’atmosfera di attesa. Si stanno preparando anche occasioni di accoglienza e di condivisione con centinaia di giovani universitari provenienti da tutto il Paese.

Cosa si aspettano i fedeli? E Lei cosa spera da questo viaggio papale?

Spero e desidero che la sua presenza sia una spinta per il cammino che questa piccola comunità cristiana sta compiendo da tempo, e che ci spinga a vivere la nostra vita cristiana con maggiore autenticità ed entusiasmo. Spero che il Papa, secondo quanto gli compete, ci confermi nella fede, alimenti la nostra speranza e ravvivi in noi il fuoco dell’amore al Signore Gesù.

Spero e desidero che la sua presenza sia una spinta per il cammino che questa piccola comunità cristiana sta compiendo da tempo, e che ci spinga a vivere la nostra vita cristiana con maggiore autenticità ed entusiasmo. Spero che il Papa, secondo quanto gli compete, ci confermi nella fede, alimenti la nostra speranza e ravvivi in noi il fuoco dell’amore al Signore Gesù.

Il Papa è atteso dalla gente comune oppure c'è del malumore ? Le autorità saranno certamente onorate ma il popolo?

Non ho incontrato nessuno che abbia un’opinione negativa su questa visita del Santo Padre. Al contrario, ho visto in molti entusiasmo, in altri curiosità, in tutti un atteggiamento positivo. Nessun malumore. Sia il popolo che le autorità percepiscono questa visita pontifica come un grande onore verso il nostro Paese.

Non ho incontrato nessuno che abbia un’opinione negativa su questa visita del Santo Padre. Al contrario, ho visto in molti entusiasmo, in altri curiosità, in tutti un atteggiamento positivo. Nessun malumore. Sia il popolo che le autorità percepiscono questa visita pontifica come un grande onore verso il nostro Paese.

Come si prepara la comunità islamica?

Il 5 marzo ho tenuto una conferenza stampa. I mezzi di comunicazione di ogni tipo e orientamento si sono impegnati per dare eco alla notizia, spiegare cosa rappresenta questo incontro con il Papa, quale sarà il programma e cosa ci si aspetta, etc. Le autorità stanno ponendo molta attenzione e cura nel provvedere ai preparativi materiali: aspetti logistici e organizzativi. Ognuno sta facendo del suo meglio con grande dedizione ed entusiasmo

Il 5 marzo ho tenuto una conferenza stampa. I mezzi di comunicazione di ogni tipo e orientamento si sono impegnati per dare eco alla notizia, spiegare cosa rappresenta questo incontro con il Papa, quale sarà il programma e cosa ci si aspetta, etc. Le autorità stanno ponendo molta attenzione e cura nel provvedere ai preparativi materiali: aspetti logistici e organizzativi. Ognuno sta facendo del suo meglio con grande dedizione ed entusiasmo